当院では歯の治療の際に、患者様にご負担をおかけしないよう最大限の注意を払っております。注射針は極細のタイプを導入している上に、技術の向上にも努めています。

患者様にとって「治療が痛かった」という経験は、治療を中断したり、歯医者嫌いになってしまうからです。歯の健康維持には、単に悪い部分を治すだけではなく、定期的に検査と治療を継続する必要があります。

そのため、定期的に歯医者を訪れないと、口腔内の衛生状態は悪化する一方です。お口の中にすみついた数多くの虫歯菌や歯周病菌は、清掃を行わなければどんどん増殖し続け、将来的に虫歯や歯周病のリスクが高まります。

ご自身にトラブルが起こらなかったとしても、細菌は確実に蓄積されるため、間接的にご家族やパートナーに感染させてしまうことになります。

患者様が歯の治療に対して、前向きな気持ちで臨んでいただけるためにも、「治療の痛みをできる限りなくす」ことは歯科にとって重要な課題だと考えています。

実際のところ、虫歯治療の痛みを完全に無くすことは難しいのが現状です。

痛みを伴う治療には基本的に麻酔を十分に効かせることで、治療時に感じる痛みのほとんどは消失できます。実際、全く痛みがなかったと感じる患者様も大勢います。

しかし、痛みの感じ方には個人差があり、ごく僅かな痛みでも我慢できないという方もいれば、逆に痛みに強い方もいます。

そのため、感じ方に個人差がある限り、痛みをゼロにすることは難しいと言えます。それでも、歯科医療は日々進歩しており、技術や経験、使用する道具によって、治療の痛みを極力抑えることは可能です。

歯肉に麻酔を塗ることで、表面の感覚を麻痺させるものです。

歯に麻酔を効かせるためには、浸潤麻酔や伝達麻酔といった注射が必要ですが、事前に表面麻酔を施すことによって、注射針を刺す痛みを緩和させます。

「麻酔注射が痛いから歯医者が嫌い」という方も多いかと思いますが、表面麻酔を塗布することで、「いつ注射されたかわからなかった」「全然痛くない」といった嬉しいお声をいただくこともあります。

表面麻酔の使用よって、注射の痛みを大幅に減らせる場合がほとんどですが、更に注射針も極細タイプを使用しています。

使用する注射針は、世界一細いとも言われている、直径が僅か0.2mmのものです。

0.2mmというのは髪の毛の太さとほぼ同じであり、注射による痛みをかなり軽減できます。

表面麻酔、極細の注射針に加えて、更に痛みを軽減させるためのテクニックも使用します。 可動性粘膜という、痛点の少ない部分に、ゆっくりと時間をかけて注射することで痛みを緩和させます。

このテクニックを磨くために、私達アップル歯科クリニックの歯科医師は、診療時間後にスタッフ間で練習を行い、一人でも多くの方から「痛くなかった!」という声を頂くために研鑽を積んでいます。

嘔吐反射とは、歯科治療を行う際、口の中に器具をいれると吐き気を催し、えずいてしまう反射のことです。

嘔吐反射が起こる原因のほとんどは、過去の歯科治療に対するトラウマや緊張といった、心理的なものが原因であることが多いです。

そのため、嘔吐反射そのものを治療することは難しいのが現実です。 嘔吐反射を根本から治すことは困難ですが、反射が起こらないよう、工夫を行うことで、症状を緩和できる可能性はあります。

もしも、ご自身に嘔吐反射がある場合は、治療前に必ずスタッフにお伝え下さい。嘔吐反射に配慮しながら治療を進めることができます。

また、気を紛らわせるために、音楽プレイヤーなどをご利用いただいてもかまいません。 出来る限りリラックスして治療が進められるよう、一緒に頑張りましょう。

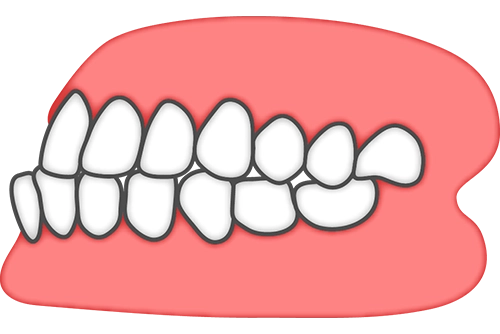

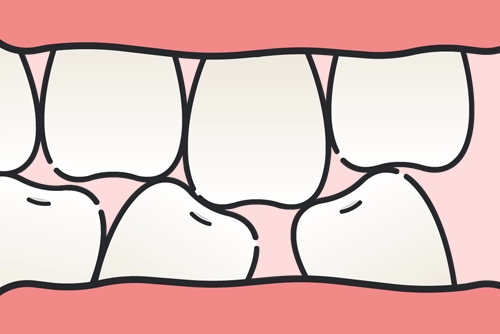

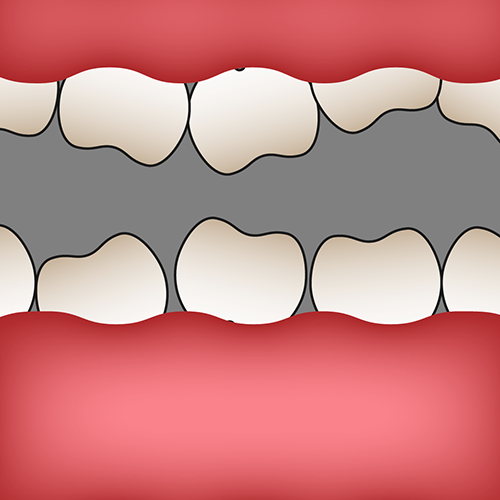

大人の歯は上下合わせて28本あり、親知らずを含めると32本あります。この歯が綺麗に並ぶことで歯並びが出来上がっています。この歯並びがなんらかの理由でしっかりと並んでいないと、不正咬合と呼ばれます。

不正咬合は歯並びの悪さ・見た目の悪さが主に取り上げられることが多いですが、見た目だけでなく虫歯や歯周病の原因となったり、発音の悪さや不定愁訴を起こすリスクもあるため、咬み合わせを考慮した治療が大切です。

当院では、両の歯がしっかりと咬み合うことを第一に考えて治療を進めていきます。

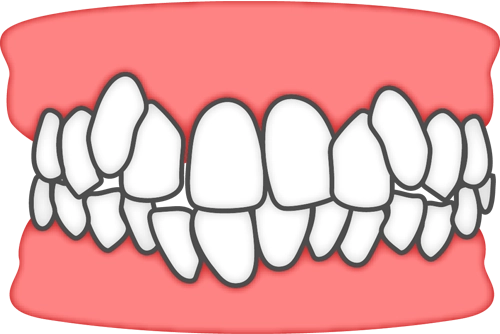

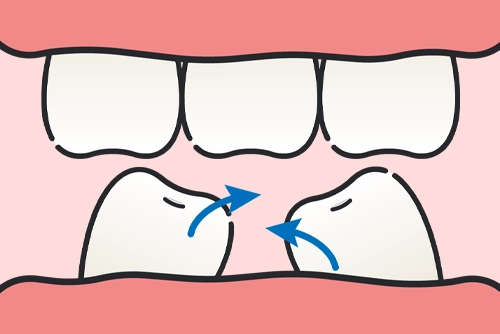

ガタガタとした歯並び。

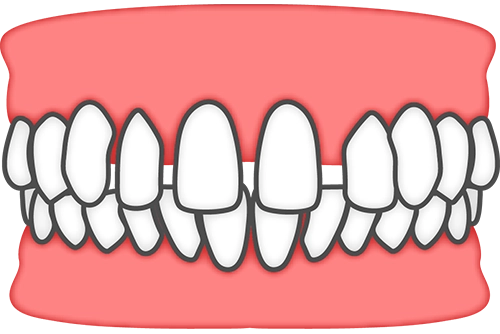

歯と歯の間に隙間が多い歯並び。

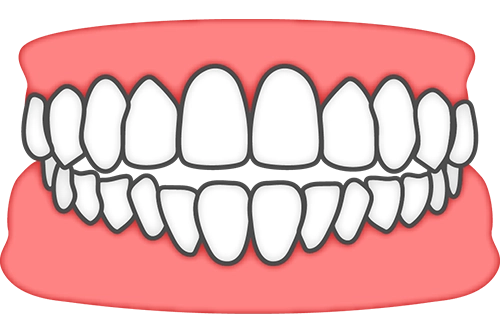

前歯が咬み合っていない歯並び。

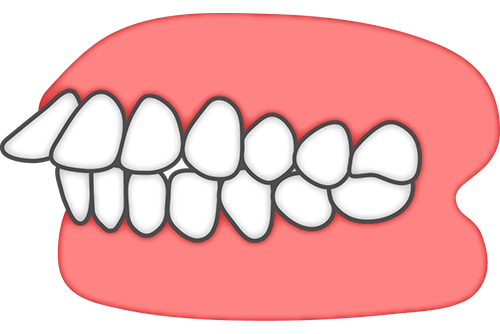

上の歯・顎が前に出ている歯並び。

下の歯・顎が前に出ている歯並び。

上顎が下顎に大きく被さった歯並び。

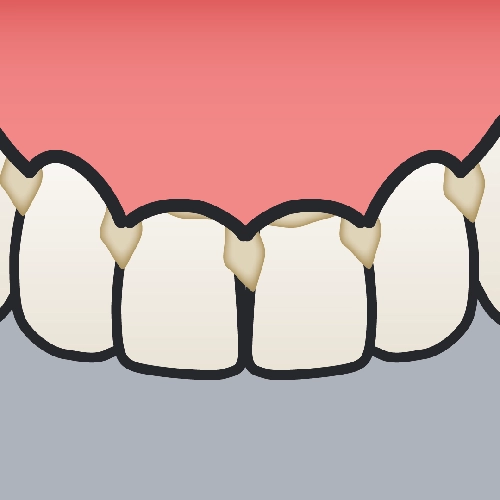

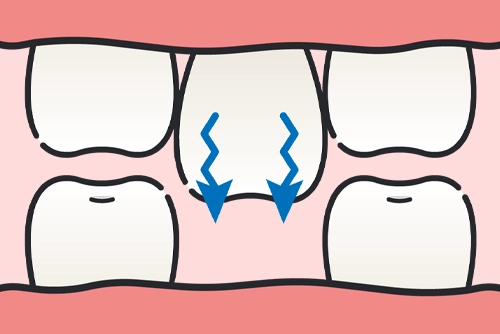

不正咬合によって同じ場所へ必要以上の力が加わったり、同じ場所に磨き残しが溜まりやすくなることがあります。

その結果、治療をしてもすぐに虫歯になってしまったり、特定の歯だけ極端に傷みやすくなったりします。

咬み合わせの悪さや癖によって、頭痛や肩こり・めまいなどの不定愁訴が起こる場合があります。

これらの症状全てが咬み合わせによるものとは断定できませんが、咬み合わせの悪さによって引き起こる症状は咬合関連症と呼ばれます。

当院の治療方針として、「一口腔一単位」というものがあります。これは、ひとつの歯だけを治療する場合でも、口腔内全体のことを考慮して治療を進めるという考え方です。

つまり、歯の位置や見え方・形が違う個人の歯に合わせた個別の治療が必要になるということです。

この方針を進めるために、どの患者様に対しても初診時に写真撮影をはじめとした資料撮りを欠かさず行います。写真を残すことによって、より正確な診断と治療計画が可能になります。

咬み合わせが起こす症状は、不正咬合の有無に関わらず起こることがあります。ですので、不正歯列を矯正治療で治すことで症状も治るとは限りません。

ですので、必ず矯正治療が必要というわけではなく、痛みを抑える治療を進めながら原因を追求していき、それに合わせた個別の治療を進めていくことになります。。

一口腔一単位の考えに則りながら、検査と診断によって最適な治療を探していきます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

「歯と歯が当たると痛い」「虫歯じゃないのに痛みがある」という症状がある場合は、咬合性外傷の疑いが考えられます。

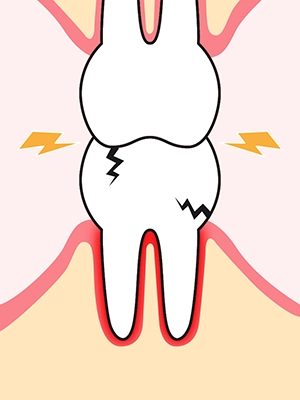

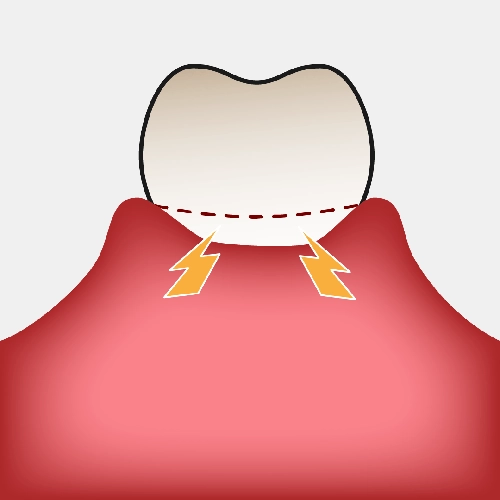

咬合性外傷とは、歯と歯の接触が原因になって歯が損傷したり周囲の歯周組織が炎症を起こす症状を指します。不正歯列によって咬み合わせが良くない方に起こりやすく、寝ている時の強い食いしばりや歯ぎしりから受ける力が主な原因と言われています。

一次性咬合性外傷は、咬み合わせが原因になっている咬合性外傷のことです。咬み合わせによって局所的に強い力がかかったり、就寝時の食いしばりで長く強い力が加わると痛みを感じます。

歯が当たっている部分を調べて治療歯の高さを調整したり、就寝時に付けるマウスピース(ナイトガード)を作製して歯を保護する処置も有効です。

良くない咬み合わせは歯並び矯正によって改善することができますが、矯正は健康保険の適用がない自由診療となります。

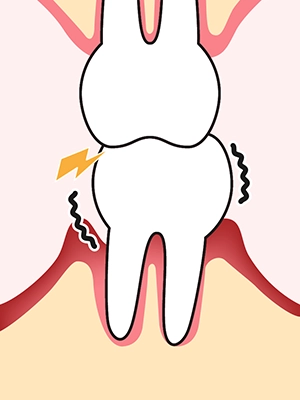

二次性咬合性外傷は、歯周病などから起因する咬合性外傷のことです。歯周病の進行によって歯を支える骨が溶けて歯がグラグラ揺れるようになります。

その結果、噛んだ時の力に耐えられなくなり、痛みや浮いた感じを覚えるようになります。

二次性の場合、噛む力より歯を支える歯茎や骨の問題となるため、咬み合わせの調整よりも歯周病治療が優先されます。

歯周病治療を進めて状態を安定させてから、歯の接触位置などを調整して症状を改善させます。

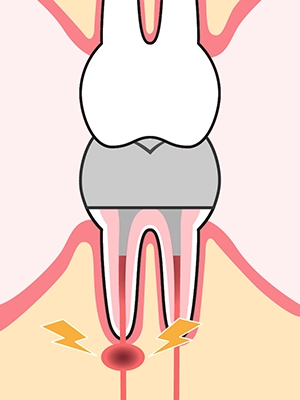

咬合性外傷と似た症状で、根管治療を行なった後の歯が痛むことがあります。

歯が接触した時に痛む症状があると混同してしまいますが、これは咬み合わせが原因ではなく、治療した根管で細菌が繁殖して再度炎症を起こしている状態で、根尖病巣と呼ばれます。

歯の根の先に膿が溜まり、場合によっては歯茎が膨らんでいることもあります。この場合は再根管治療(感染根管治療)を受ける必要があります。

上下の歯が噛み合って安定した状態になるよりも前に、口を閉じる途中で先に歯が当たる状態を早期接触と言います。

早期接触があるとその部分だけ余計に力が加わっていることになるため、咬合性外傷の症状を引き起こしやすいです。

詰め物や被せ物をした歯の高さや形が咬み合わせに合っておらず、対になる歯に負担をかけている場合があります。

詰め物や被せ物は年数とともに劣化していき、変形することもあります。不良補綴をやり変えることで症状を改善できる場合があります。

就寝時の歯ぎしりや食いしばりのほか、起きている時に歯を接触させてしまう癖(TCH)も咬合性外傷の原因になり得ます。

起床時は上下の歯に隙間が空いて安静になっているのが正常な状態です。癖を治療することは難しいですが、接触癖があることを自覚して意識的に歯を当てないようにすることが有効です。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

歯科の定期検診とは、虫歯や歯周病を予防するために行う、歯のメインテナンスです。

定期検診では、歯や歯茎に問題がないかをチェックし、 クリーニングすることで歯垢や歯石、着色汚れを除去します。

いくら歯磨きを毎日丁寧にしていても、自身の歯磨きだけで除去できる歯垢はおよそ6割程度だといわれており、清掃は十分とは言えません。

例えば歯と歯の間や、歯周ポケットの中に歯垢が入り込んでいると、歯ブラシの毛先が届きづらく、そのまま汚れが溜まったまま時間が経つと歯石へと変化します。歯石はとても硬いため、歯ブラシでは除去が難しく、歯科で除去してもらうしか方法はありません。

歯の定期検診は、虫歯や歯周病のチェックだけでなく、この歯のプロケアも一つの目的となります。

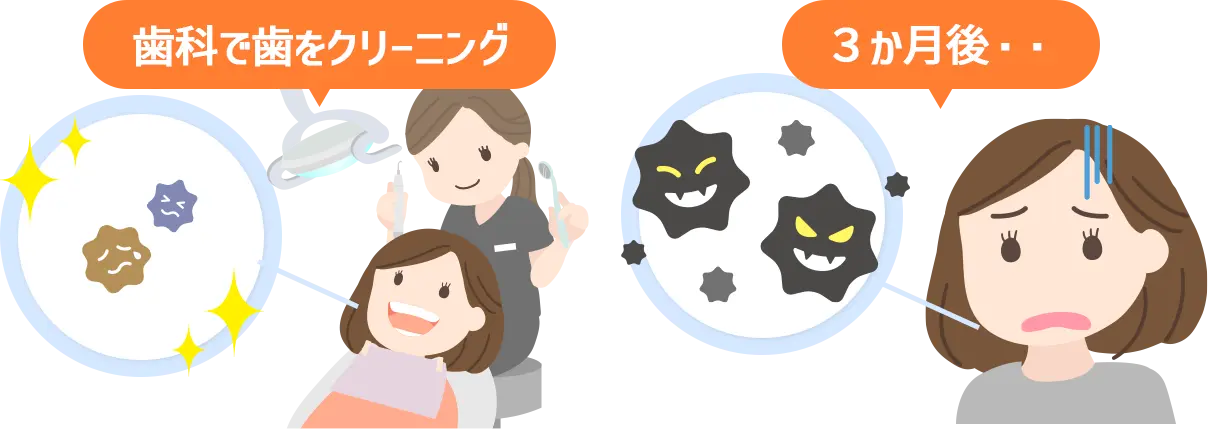

歯の定期検診は、およそ3〜4ヶ月に1回程度の頻度で定期検診に来ていただくことを推奨しています。

お口の中に存在する虫歯菌や歯周病菌といった細菌は、治療から3ヶ月程度で元の量に戻ってしまうためです。

歯や歯肉に悪影響を及ぼす細菌が増え続けることで、当然、虫歯や歯周病リスクは高まり、後々、歯を削ったり抜いたりする治療が必要となれば、歯や歯茎に対してだけでなく、費用の負担も大きくなります。

お口の歯菌を全て除去し、二度とお口の中で生息できないような処置ができれば定期検診に行く必要もなくなりますが、 残念ながらそのような治療方法は確立されていません。

例えば、口の中に熱湯を含んだままの状態を数十分維持することで、死滅させることは理論上可能だといわれていますが、 命に関わる行為なので現実的ではありません。

そのため、定期検診で、歯垢や歯石を除去し、お口の中の細菌量を減らすことで虫歯を予防し続けることが大切です。

歯科用レントゲン等の機器を用いて虫歯の有無をチェックします。 また、歯周ポケットの深さを測ることで歯周病の進行度も見ます。

詰め物や被せ物などに異常がないかをチェックします。 特に銀歯は、歯との間から虫歯菌が侵入しやすく、二次カリエスに なりやすいので入念にチェックします。

歯の表面に付着した汚れを除去します。 歯や歯肉を傷つけることなく、隅々まで清掃することで、大幅に細菌を減らせます。

歯科医衛生士による歯磨き指導も行い、正しい歯磨き方法をご説明します。 歯磨きの質を高めることで、虫歯・歯周病リスクを軽減することにつながります。

歯科検診を受けることで、治療した歯のメインテナンスをしながら、虫歯や歯周病の進行を早期発見・早期治療に繋がります。

歯に痛みを感じてから治療に来られる方は非常に多いですが、 日頃から予防の意識を持ち、積極的に歯医者にいくことを心がけることで大切な歯を守ることができるのです。

もしも虫歯治療で細菌に感染した部分を削ると、歯は脆くなってしまいます。

さらに、歯の神経を抜くことになれば、その歯はいずれ割れたり抜けるリスクが高くなってしまいます。

歯は、内蔵や四肢・指などと同じ臓器です。予防の意識を持ち、大切にしましょう。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

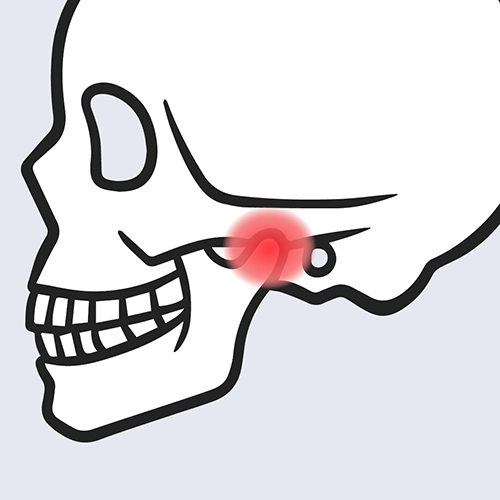

当院では虫歯などの歯の問題のほかに、顎の痛みやトラブルも治療することができます。顎の使いすぎによる炎症から、変形による慢性的な痛みまで様々な痛みがあります。

特に顎関節症は男女関係なく発症する可能性のある症状で、日常生活に大きく影響を及ぼすため、適切な治療が必要になります。

関節円板という骨と骨の間にある軟組織が変形するなどの異常によって、口を開きにくくなる開口障害が起こります。

マウスピースによる治療を行います。

顎の使いすぎや強い噛み締めによる顎の筋肉の異常によって、口を開けた時に痛みを伴う開口時痛が発生します。

顎の筋肉は頭の側面に付いているため、頭痛のような症状を感じる場合があります。

症状としては筋肉痛と同様の症状ですので、痛みが出ている間は顎を安静にする必要があります。

その他、硬い食べ物は控えたり、あくびや大きく口を開くことは控えましょう。

顎を使った際に、「カクカク」「ポキポキ」と雑音がする関節雑音という症状が現れます。

音だけが気になっている方もいれば、他の症状と併発する場合もあります。

基本的に顎から音が鳴るだけの症状の場合、治療の必要はないとされています。

顎関節症の症状のうち、関節雑音を自覚している人はおよそ2割程度いると言われていますが、実際に治療が必要になる人はそれより少なくなります。(※1)

顎関節症かなと思ったら、顎の痛みの有無を確認してください。1週間以上顎の痛みが続くようでしたら、歯科医院での検診をお勧めいたします。

参考文献※1)図28より

顎の位置がずれたり、咬み合う力が強すぎることによって痛みや違和感がある場合、マウスピースによって症状を軽減できる見込みがあります。

スプリントと呼ばれるマウスピース型の治療器具を使うことで、歯と歯が当たることを軽減したり、顎を正常な位置に固定することができます。

咬み合わせの悪さに起因する顎関節症を歯列矯正で治すという考えも以前はありましたが、治療の効果が実証されているものではありません。

顎関節症による症状は、まずはセルフケアを徹底していくことが重要です。そのため、顎関節症のための第一の治療に歯列矯正が選ばれることはありません。また、顎関節症の症状が出ている場合は、矯正治療は行わない方が良いとされてます。

しかし、顎関節症が出やすい咬み合わせに対し、予防の意味で矯正治療を行うことに対しては、一定の効果が期待できます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

当院では治療の際に、咬み合わせを重要視した治療の計画や進行を心がけています。虫歯や歯周病の治療はもちろんですが、咬み合わせに起因する症状も多くあり、その診断はとても重要になります。

特に顎関節症や咬合性外傷についてお悩みの患者様には、咬み合わせの診断を元にした治療を考える必要があります。

初診時に撮影するレントゲンを始めとして、患者様の要望や症状に応じて咬み合わせに関する資料採集を行い、咬み合わせの診断を行っています。

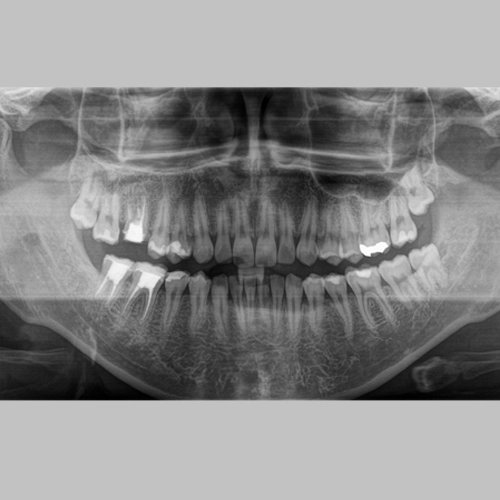

口腔内全体を確認して問題がないか診断します。

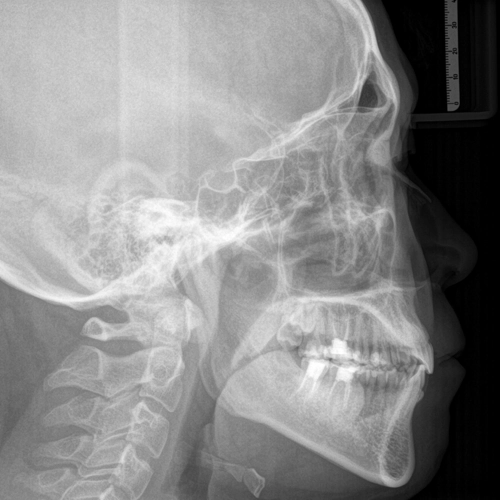

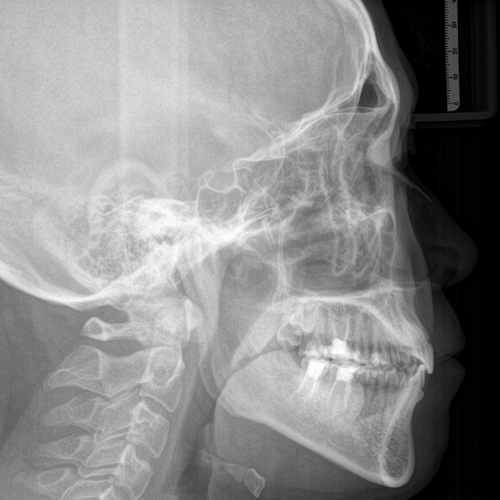

横方向からのレントゲンで、骨格や歯の位置関係を確認します。

頭蓋骨と歯の立体的な位置関係を確認します。

歯の見た目や歯茎の状態を写真で残して経過観察します。

表情や姿勢を写真に残して、治療による変化を経過観察します。

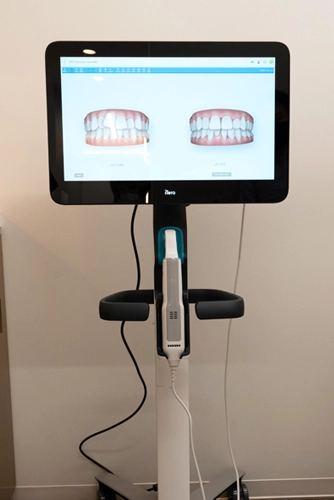

お口の中を撮影して立体化することで、不正咬合の治療シミュレーションや噛み合わせの診断を行います。

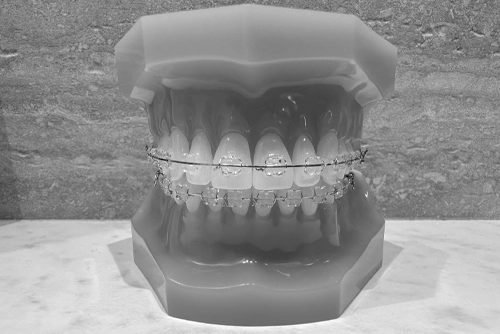

必要な場合、型取りを行い模型を使った立体的な診断を行います。

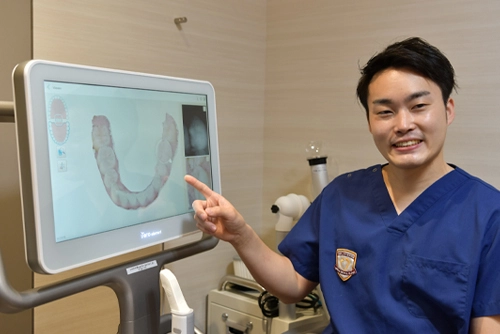

当院はiTeroエレメント5Dを導入しており、光学印象を使った咬み合わせの診断を実施しています。iTeroはマウスピース矯正の分野で利用されることが多いですが、咬み合わせの診断でも有効に利用できます。

不正咬合(悪い咬み合わせ)がどのように治るのかシミュレーションしたり、向かい合う歯の接触が強い部分を可視化する機能を使って、よりわかりやすく自分の状態を確認できます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

歯科医院では、歯に着いた汚れを落とすことを総称して、歯のクリーニングと呼んでいます。毎日の歯磨きもご自身によるクリーニングと言えますが、歯ブラシだけでは汚れを落とし切ることが難しいと言われています。

不十分な清掃を続けていると、歯の間や歯茎との隙間に、家具の隙間に溜まるホコリのように汚れが溜まってしまいます。溜まった汚れは炎症や虫歯を引き起こす可能性があるため、定期的な歯科衛生士によるクリーニングを受ける必要があります。

プラークとは、摂取した食べ物の糖分などを餌に繁殖する細菌の塊です。柔らかい見た目ですが、粘り気を持って歯の間に付着しているため、しっかりとブラッシングしないと取れません。

歯磨きをしても1日とかからずに付着するものですので、歯磨きを怠ったり不十分だとすぐに増殖してしまいます。

プラークがしばらく留まっていると、唾液と反応して石のように硬い歯石に変化します。歯石になると歯ブラシなどの柔らかい素材で取り除くのは困難になります。

歯石は口臭や歯周病・さらなるプラークの付着を促してしまうため、適切な処置で取り除く必要があります。

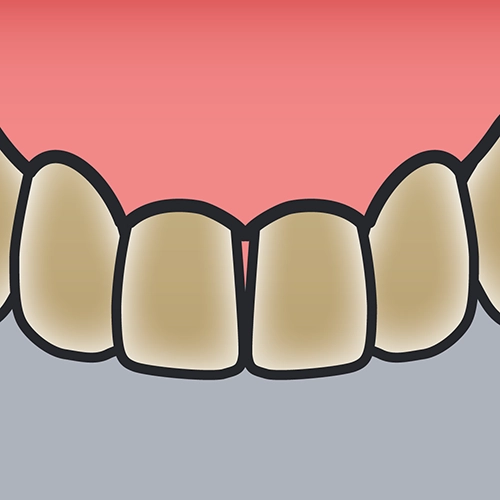

色のつきやすい食品や嗜好品を習慣的に摂取していると、歯に汚れがつきます。代表的なものにタバコのヤニやコーヒーなどのステイン・茶渋などがあります。

着色してざらざらとなった表面には汚れがつきやすく、なにより見た目がよくありません。歯磨きでは落としにくい汚れなので、これも歯科医院でのクリーニングで落とす必要があります。

歯のクリーニングを行うことで、健康と見た目の二つの側面で改善することができますが、クリーニングで可能な改善は本来の歯の色に近づけることです。そのため、クリーニングのみでは白く輝くような歯の見た目にはなりません。

汚れを除去したうえで、より白い歯を目指したい場合は歯のホワイトニングを受ける必要があります。ホワイトニングを受けるためには虫歯や歯周病の症状がない事も条件になるため、まずはクリーニングや治療で歯を綺麗にしなければなりません。

クリーニングで本来の歯の綺麗さを取り戻して、より綺麗な状態を目指すのであればホワイトニングをお勧めいたします。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

生まれてきたばかりの赤ちゃんには、ほとんどの場合歯が生えていません。そして生後半年を過ぎた頃乳歯が生え始めますが、この子供の歯は大人の歯に比べて歯質が弱く虫歯にもなりやすいため、十分なケアやサポートが必要です。

特に、生まれてから3才ごろまでに口腔内に虫歯菌が定着してしまうと、繰り返し虫歯になってしまう環境が作られてしまい、 将来に渡って良い歯でいることが難しくなってしまいます。

トラブルを起こしてしまう前に口腔ケアの習慣付けをするためにも、乳歯が生え始めたお子様とご一緒に当院へお越しください。

乳歯は生後6〜7ヶ月頃より、下顎の前歯から生えてきます。個人差があるものですので数ヶ月程度のずれはありますが、およそ2〜3歳までに20本の乳歯が生え揃います。

赤ちゃんの歯のケアはご家族が行ってあげる必要があります。適切な歯の磨き方や歯磨きの意識付けなど、歯のケアでお悩みの際はお越しください。

生えてくる歯に対して顎が小さく、歯並びがガタガタになってしまうこともあります。顎が広く成長しないまま永久歯の生える時期になると、正しい位置に生えなかったり、開窓・牽引と呼ばれる痛々しくも見える外科処置が必要になる事もあります。

歯並びに関して心配のあるお子様に対しては、6歳ごろからを目安に小児矯正(顎を広くする矯正など)を行う事で不正歯列を改善することができます。

5歳頃までのお子様は指のしゃぶり癖があることがほとんどです。これは吸啜反応と呼ばれる運動で、身体や精神的な成長にとって重要な働きがある行動ですが、あまりにも長く続くと歯並びに影響を及ぼします。その他、舌で歯を押す舌癖や唇を噛む癖など、これらを含めて口腔悪習癖と言い、歯並びが悪くなる原因となります。

自立して行動できるようになる3〜5才ごろになっても癖が治らない場合は、一度相談にお越しください。

乳歯はエナメル質が薄く、虫歯の進行スピードが早いと言われています。その他、正しい清掃が行われていないと歯肉炎(歯茎の腫れ・出血)にもなってしまいます。

いずれ生え変わる歯でも、虫歯による炎症によって「エナメル質形成不全」の発症など、永久歯にまで影響を及ぼす事が知られているため、乳歯でもしっかりとした治療が必要です。

小児歯科で最も主要な治療(予防)は、歯磨きの励行です。最初のうちはご家族が磨いてあげる必要があるので、ご一緒に歯磨きの方法をお伝えします。

自分で歯磨きができるようになった後も、仕上げ磨きをしてあげることでより効果的なトラブルの予防ができます。

フッ素は歯に塗ることで歯のエナメル質を強化して虫歯になりにくい歯を作り、菌の働きを弱める効果があります。

フッ素は年齢に合わせた適切な量を使用しますので、安心して治療を受けることができます。

乳歯の噛み合う面の歯の溝は深く、この溝に汚れが溜まることで虫歯になりやすいとも言われています。

シーラントによって、この溝を歯科用樹脂で埋めることで溝を浅くして虫歯を予防することができます。

顎の成長が止まった成人矯正は抜歯などを駆使して矯正する場合が多いですが、小児矯正の場合は顎を広げる装置を使って永久歯の生えるスペースを確保する矯正治療ができます。

悪い歯並びは将来的に繰り返す虫歯や構音障害・なにより見た目のコンプレックスに繋がります。小児矯正によって、お子様の歯を活かした歯並びへ改善することが期待できます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

日本の歯科医院は虫歯の治療をはじめ、痛いところを治す場所という考え方がいまだ強くありますが、日本のような保険システムがない海外では、痛くなる前に予防する「予防歯科」の考え方が根強くあります。

日本の健康保険制度では予防歯科に関する項目がありませんでしたが、近年予防に関する項目も追加されたため、国の方針としても、悪くなる前に予防すべきという考えが浸透しつつあります。

予防歯科に通う事で痛みが出る前の段階で症状を防止することができるため、お口に関する痛さや不便さのストレスを軽減できることができます。

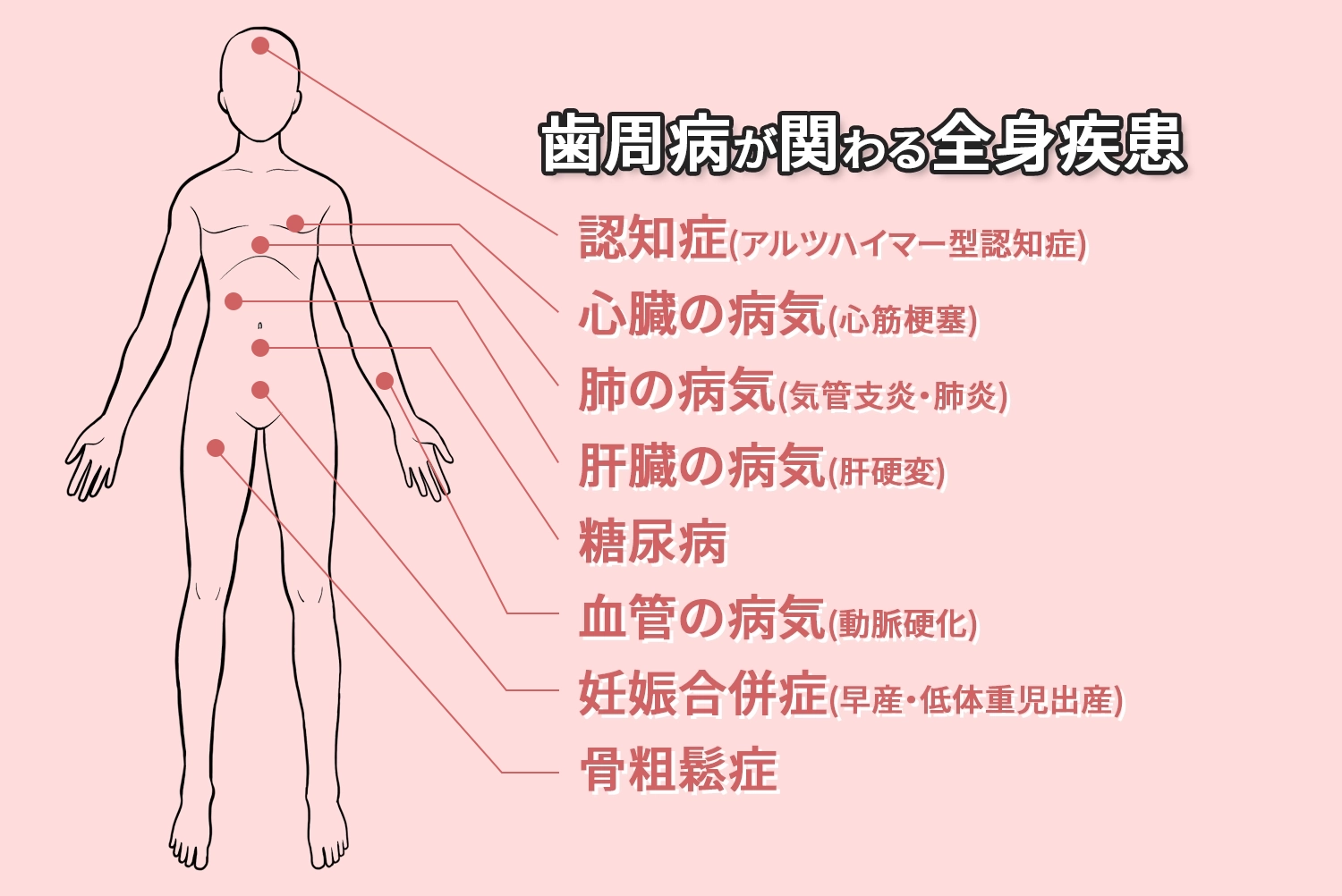

ですが、痛みの有無以上に予防歯科には治療費用を少なく抑えることができるというメリットがあります。虫歯や歯周病の予防はもちろんですが、口腔内の異常によって進行する全身疾患は多くあり、総合的な医療費の負担減に貢献できます。(※1)

※参考文献1)歯周病は、口腔内局所の炎症にとどまらず、菌そのものや免疫反応により産生される炎症性サイトカイン(IL-1β,6,8,TNF-αなど)をはじめとする炎症因子が血流を介し全身に影響を及ぼすことで、しばしば全身状態の悪化を引き起こす。そのため、歯周病原菌やその免疫反応を介した全身への炎症の波及は、歯周病と全身疾患との関わりを関連づけるものとして注目されてきている。

歯が欠けたり黒ずんでいなくても虫歯になっていることがあります。小さい段階で発見できれば痛みも少なく治療が進められます。

歯周病は痛みもなく進行する病気で、歯周病の悪化を防ぐことが予防歯科最大の目的です。ご自身では把握しにくい歯周病の兆候がないか、検査を行います。

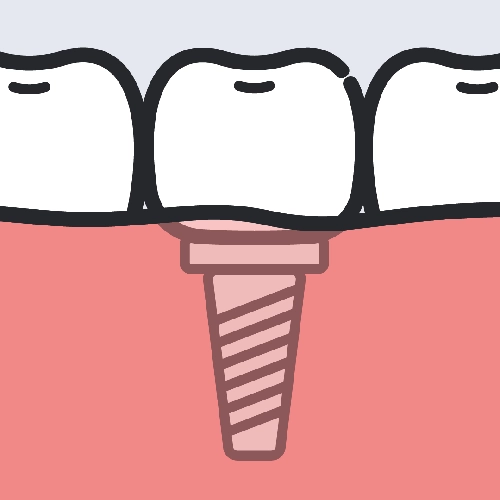

治療をした歯には詰め物・被せ物・入れ歯・インプラントなどが入っていますが、メインテナンスを怠ると症状の再発やトラブルの原因になります。

補綴物が正しく機能しているか・虫歯が再発していないかなどをチェックしていきます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

虫歯や歯周病などは見えている歯を治療して改善するのがほとんどですが、全てのお口のトラブルが目視できる場所にあるわけではありません。

特に、生えてこない親知らずの位置や骨格的な問題・歯と歯の隙間にできた虫歯などは、基本的に目視することができないトラブルです。

当院では、見えない部分を可視化することができるデジタル機器を使って診断を行う「デジタル歯科検診を行うことができます。

パノラマレントゲンとセファロレントゲンを撮影します。セファロレントゲンとは、側方から撮影するレントゲンで、骨格や歯の位置の詳しい診断が可能です。

セファロレントゲンは専門的な矯正歯科以外ではあまり導入されていませんが、当院ではより正確な診断のために導入しております。

CTとは、三次元的な形や断面を観察できるようにする装置です。歯科用CTは被ばく量も少なく、レントゲンから得られる二次元情報よりもより正確な情報を得ることができます。

親知らずの抜歯やインプラントの埋入・顎の骨の確認などに利用できます。

当院で導入している光学式口腔内スキャナーは、お口の中を撮影して歯並びを3Dデータで見ることができます。

歯が噛み合って力のかかる部分や、赤外線によって目視できない部分の虫歯を確認したり、歯並びの治療シミュレーションを行って治療後のイメージを確認することができます。

当院では診察のための機器として、iTeroを導入しています。先端についたスキャナーを使うことで、口腔内を3D化して診断することができます。

立体データにすることで矯正治療の資料として使える他、歯と歯の強く当たる部分や力の具合を確かめることができるので、咬み合わせや食いしばりに関わる不定愁訴(顎が痛い・起床時の倦怠感など)の解決にも貢献できます。

プライムスキャンはiTeroと違って、歯型を採ることに特化した口腔内スキャナーです。3Dデータをそのまま詰め物・被せ物作りに利用できるので、治療期間の短縮に貢献できます。

また、小型スキャナーを使って歯を撮影するため嘔吐反射が起きにくく、従来の印象材(粘土)を使った歯型採りが苦手な方でも負担少なく歯の形を採取できます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

虫歯とは、お口の中に生息する虫歯菌が、歯を溶かす病気です。

虫歯菌は正式名称で「ストレプトコッカス・ミュータンス(ミュータンス菌)」と言い、ほとんどの日本人が感染していると考えられます。

代表的な感染経路としては、母子感染だと言われており、親が口にした食器を子供に共有することで感染するパターンが多いようです。

一度虫歯菌に感染してしまうと、お口の中から完全に除去することは非常に難しいため、常在菌として捉えて、お口のメインテナンスを継続しなければなりません。虫歯菌を全て殺すのは困難ですが、口腔清掃によって菌の量を減らすことはできます。

菌の量を減らし続けることは、虫歯リスクを大幅に下げることに繋がりますが、それでも可能性はゼロではありません。少しでも虫歯菌がお口の中にいる限り、リスクは常につきまとうのです。

そのため、定期的に歯科でお口の中をチェックし、虫歯の早期発見・早期治療を心がけましょう。

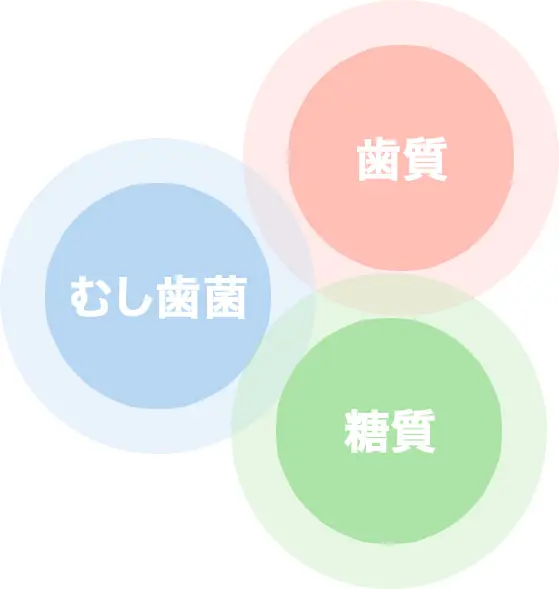

虫歯が発生するのは、「歯質の強さ」「糖質の量」「虫歯菌の量」の3つが 深く関わっています。

この3要素が重なっている時間が長いほど、虫歯が発生する可能性が高くなります。

つまり、歯質を強くし、虫歯菌と糖質の量をコントロールすることで虫歯リスクを下げることが可能です。

生まれつき歯質が強い方とそうでない方がいますが、後天的に強くすることも可能です。

代表的な方法としてはフッ素の塗布です。日頃からフッ素を多く含んだ歯磨き粉を使用したり、歯科でフッ素塗布を行うことで歯質を強化できます。

また、ビタミンAを多く含んだ食べ物を摂取することも有効です。

虫歯菌の量を減らすためには、正しい歯磨きや歯科のクリーニングが効果的です。

毎日の歯磨きを疎かにすると、虫歯菌はあっという間に増殖してしまうため、口腔清掃は生涯を通じてやり続けなければなりません。

歯や歯茎には、食べかす、歯垢、歯石などが極力付着していない状態を保つことが大切です。

糖質は虫歯菌の大好物です。

糖質は、お菓子やジュースはもちろん、様々な食品に含まれているため、それを避けて食事を摂ることは現実的ではありませn。

重要なのは食後に歯を磨く事と、お口の中が糖質にさらされている時間を短くすることで、虫歯菌が増殖しにくい環境を保つことが大切になります。

極稀に、「虫歯の痛みが消えた、歯医者にいかなくても、耐えれば治る」という方がおられますが、虫歯が自然治癒することはまずありません。

たしかに、歯には、「再石灰化」という、少し溶けた歯の表面を修復するはたらきがありますが、痛みを感じるほど進行した虫歯は、再石灰化では修復が追いつかない状態です。

そのため、侵食された部分は歯科治療によって除去し、感染が広がらないようにする処置が必要です。 「虫歯の痛みが消えた」ということは、痛みを感じとる歯の神経が死んでしまっている可能性が高いです。

さらに進行すると、菌が全身へまわり、様々な病気にかかるリスクが上がります。実際に虫歯を放置し、命を落とした人もいますので、歯の病気だと侮ってはいけません。

歯に痛みがあるのにも関わらず、歯医者へ行かない方の大半は、忙しくて時間が作れない、面倒だから行かない、と言いますが、虫歯を放置することのメリットは一つもありません。

手遅れになる前に必ず歯科にいきましょう。

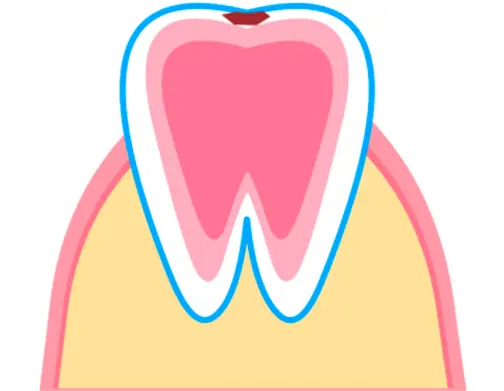

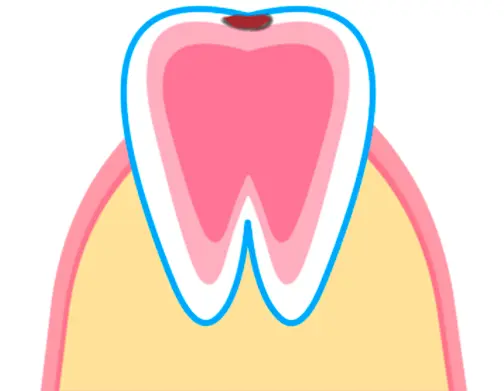

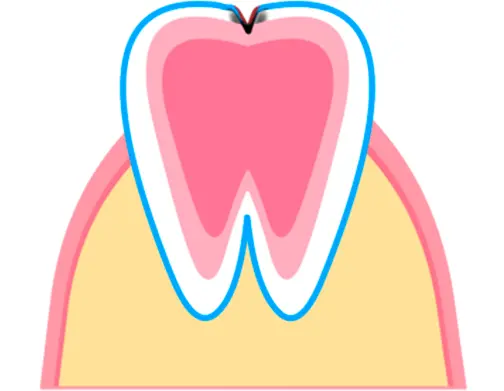

01

歯の表面であるエナメル質が溶け出した状態です。

02

虫歯がエナメル質だけにとどまっている状態で、小さく穴は空いているものの痛みはほぼありません。

03

虫歯が象牙質まで達している状態で、冷たいものに触れるとしみる可能性があります。

04

虫歯が歯の神経まで達している状態で、食事中でなくても強い痛みを感じることがあります。

05

歯冠が失われている状態であり、歯の神経が死んでいる状態です。

C1、C2程度の小さな虫歯は、詰め物(インレー)もしくは被せ物(クラウン)で処置します。 虫歯の部分を除去し、削った後にできた穴を、樹脂や金属、セラミック等の材料で埋めます。

C3のように、重度の虫歯の場合は、歯を大きく削る必要があり、強度を保つために被せ物(クラウン)をする必要があります。虫歯が歯の神経まで達している場合は、感染した部分を除去する治療を行います。

C4は歯冠がほとんど無く、歯の神経だけが残っている状態であり、抜歯を行う可能性が高いです。 抜歯後は、ブリッジや入れ歯、インプラントといった治療により、なくなった歯を補う必要があります。

虫歯を発生させないためには、虫歯ができにくいお口の環境を保つ必要があります。しかし、自身の歯磨きだけでは汚れを100%落とすことは難しく、その磨き残しが細菌の住処となって虫歯菌が棲息します。

そのため、虫歯になっていないかのちぇっくと、自身では取れない汚れや歯石を摂るため、クリーニングをしてもらう必要があります。

歯の健康を保つためには、どちらか一方が欠けていると、清掃は不十分となります。

また、セフルケアにおけるブラッシングでは、フッ素が含まれた歯磨き粉で歯質を強化することも有効です。

さらに、歯科に通うことで、虫歯の早期発見と早期治療にもつながるます。歯を健康で長持ちさせるためには、セルフケアだけでなく歯科医院でのプロケア・定期検診を受診することが重要です。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

外科手術と聞くと、医療ドラマのような切開手術を思い浮かべるかもしれませんが、歯科医院での外科治療は、口腔内の外科的処置のことを言います。

口腔外科の処置が行える歯科医院は必ず「歯科口腔外科」という診療項目が入口や看板に書かれています。当院でも抜歯をはじめとした各種歯科口腔外科の診療が可能です。

親知らずは抜歯は最も主要な口腔外科の分野です。抜歯は歯の生え方や位置によって難易度や所要時間も変わっていきますが、当院では正確な診断を行うことで適切な抜歯を行っています。

口内炎などの治療は歯科口腔外科の分野です。できものや口腔内粘膜の異常はお気軽に歯科医院へご相談ください。

完治の遅いできものは稀に口腔がんの疑いもあるため、がん発生リスクが高くなる40代以降の患者様は歯科口腔外科での検査をお勧めいたします。

口臭に関するお悩みも受け付けております。必ずしも外科的処置が行われるわけではありませんが、歯科医院で口臭の治療はひろく受け付けられています。

インプラント治療も外科的処置の多い治療です。歯肉を切開して顎の骨にインプラント体を埋め込みますが、入院などの必要はなく実際の治療は30分〜1時間程度で終了します。

顎の痛みや動かした際の音など、顎の不調や関節の異常も口腔外科の分野になりますので、当院にご相談ください。顎関節治療は患者様ごとに治療法が異なりますので、まずは検査をして状態を観察することろから始めます。

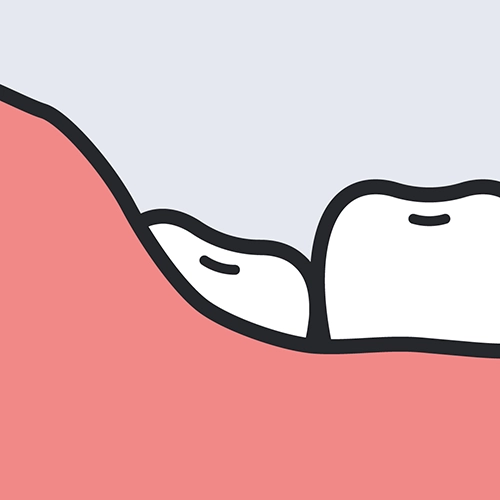

親知らずは人によって様々な生え方をしています。横向きに生えてきたり、歯が歯肉に埋まった状態であったり、そもそも生えていない方も一定数おられます。

そして、下顎の骨の中には「下歯槽神経」が通っており、親知らずの生える位置によっては、抜歯によって神経を傷つけてしまう可能性もあります。

当院ではレントゲンやCTによる診断の元、抜歯により神経への接触リスクが見受けられた場合、歯科口腔外科で受信できる病院などの然るべき施設へ紹介状をお渡しします。

これは、リスクが高いとか抜歯が難しいというわけではなく、万が一何かあった場合に、他科の診察を含めてフォローをできるようにするためです。

大学病院等に紹介になったからといって、難抜歯になるというわけではなく、安全のための措置ですので、ほとんどの方は何事もなく抜歯を終えて当日帰宅されます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

歯が抜けたら基本的には失った部分を補う治療をする必要があります。現在の歯科治療で選べる失った歯の治療(欠損補綴)は、入れ歯・ブリッジ・インプラントの3種類があります。

その中でも、入れ歯は最も安価で装着までの時間が短いため、選ばれる方も多い治療方法です。

どんな歯科医院でも、抜けた歯をそのまま放置することをお勧めしません。抜けた歯を放置すると、残っている歯の場所や噛み合わせが変化していくからです。

お互いに支え合う石垣のようにそれぞれの歯が力を分散して受け持っています。そのバランスが変わることで、歯並びの崩壊が始まっていきます。

失った歯を適切に補うことで、他の歯の寿命も助けることができます。

1本〜の抜けた歯に対応する入れ歯です。抜けた場所に応じて色々な形に製作できるので、対応できる症例が多いことが利点です。

留め金(クラスプ)を他の歯にひっかけることで口腔内に固定します。

歯が全て無い方(無歯顎)のための入れ歯です。

入れ歯を歯茎に吸着させることで固定しますが、安定性が低いこともあるため、義歯安定剤が併用されることも多いです。

入れ歯には保険適用外のものもあります。特に、留め金が見えないノンクラスプデンチャーやより精巧に作られたオーダーメイド義歯などが挙げられます。

全額自己負担になるため費用が高くなりますが、保険診療の入れ歯が合わない・インプラントなどの外科手術は避けたいという方に選ばれています。

精密義歯についてはこちらを御覧ください。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

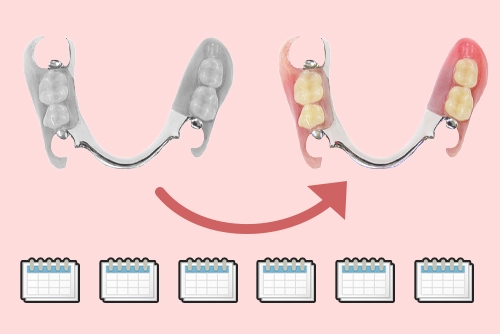

保険診療の入れ歯は安価で治療期間が短い反面、制度としての制約があります。入れ歯を製作してから6ヶ月間は新しい入れ歯を作ることができません。歯医者を変えてもこの期間は引き継がれます。

これは、何度も入れ歯を作ってしまうと医療費が高くなるため、保険制度の濫用を防止する目的で国の定めた判断によるものです。日本であれば場所を問わず、必ずこのルールが適用されますのでご注意ください。

入れ歯は歯と同じく、装着し続けると汚れます。歯磨きなどと一緒に外して一緒に清掃するようにしましょう。

まれに入れ歯を入れたまま長期間過ごされる方もおられますが、清掃不良によって口臭の悪化が起こったり、入れ歯の汚れによって残った天然歯の状態を悪化させることも考えられますので、必ず定期的な清掃を心がけましょう。

入れ歯を使わない際は、清潔なコップ等に常温の水を張り、入れ歯全体が浸かるようにして保管してください。

入れ歯の素材は主にレジン(プラスチック)ですので、乾燥によって割れたり、熱湯などの高熱で変形する恐れがあります。

入れ歯を装着すると、歯がある頃と比較して伝わる力が変化するため、数ヶ月〜数年で顎の筋肉や顎の骨の形体が変わっていきます。それによって入れ歯が合わなくなることもあります。

入れ歯治療後は歯医者への定期検診を習慣化していただくことで、入れ歯の調整や再製作が行いやすくなり、他の健康な歯の維持にも貢献することができますので、治療後も半年に1回程度の検診をお勧めしています。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

虫歯と歯周病の2つは、最も身近なお口の病気として広く知られています。ですが、歯周病は痛みや異常を感じにくいため、歯周病になっていることに気付いていない方も多くおられる病気です。

進行した歯周病は顎の骨を溶かしてしまい、支えを失った歯はグラグラと揺れてポロッと抜けてしまいます。

虫歯のように痛みを感じることが少ないため、進行を未然に防ぐには定期的な歯科医院での検診が有効です。

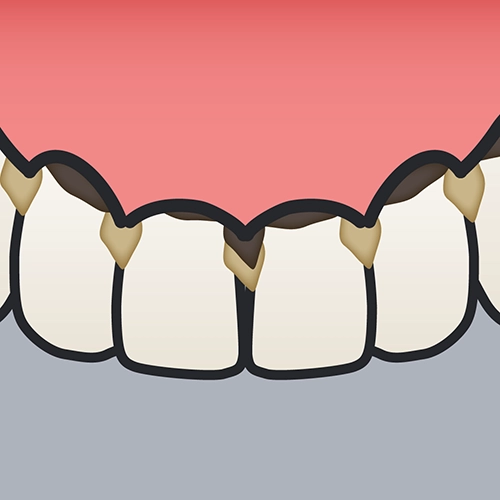

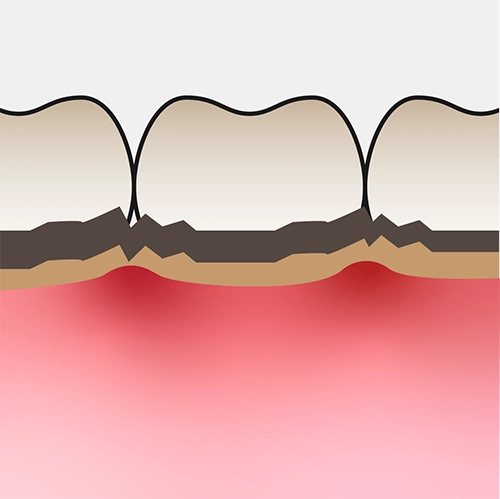

歯周病は歯の周囲に溜まる汚れから始まります。歯磨きを怠ったり清掃が不十分だと、細菌が増殖して歯垢と呼ばれる汚れになります。

さらに歯垢を放置すると、歯垢は唾液の作用によって石のように硬い歯石へと変化します。歯垢はザラザラとした表面で更に多くの歯垢を付着してしまいます。

この繰り返しによって歯茎や歯を支える骨が頻繁に炎症を起こしてしまい、最終的に骨は溶け、歯が揺れるようになり抜けてしまいます。

歯周病が進行している方は、歯垢や歯石がたくさん付着している場合がほとんどです。放置すると黒色の歯石が溜まり、歯磨きで落とすのが難しくなり、不衛生な見た目になります。

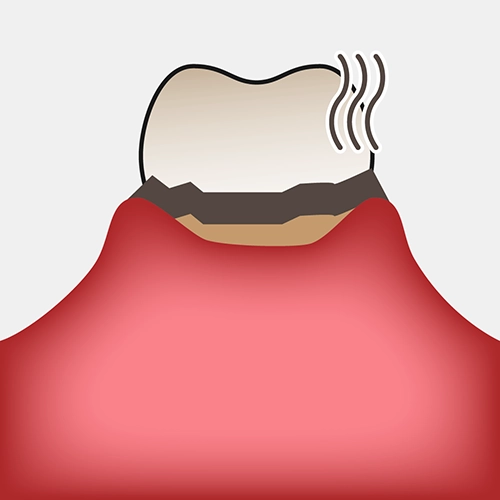

歯垢や歯石は特有の悪臭を放つため、口臭が気になるようになります。原因となる歯周病菌を取り除かないと、口臭もなくならない場合が多いです。

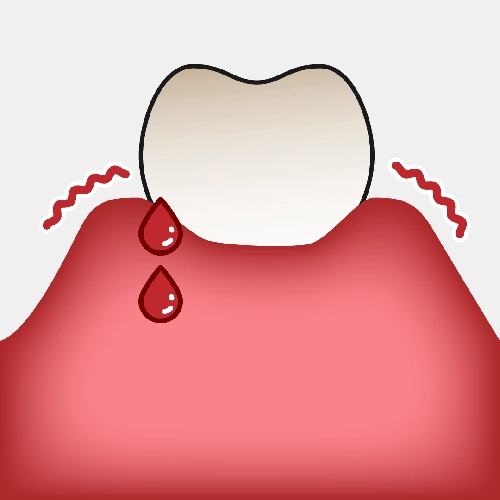

歯槽骨と同様に歯茎も炎症を起こすので、ブヨブヨとした見た目になり腫れが目立つようになります。腫れた歯茎は少しの衝撃で出血するようになります。

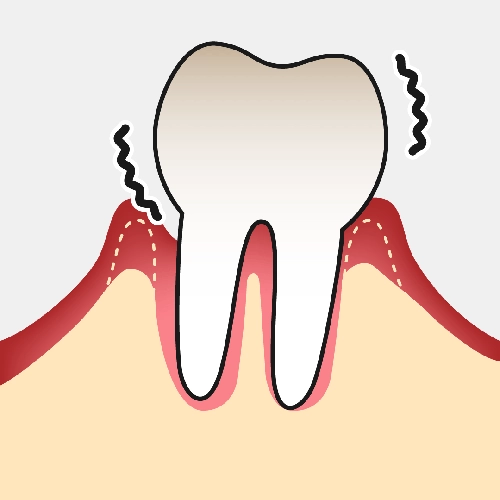

歯周病は歯槽骨(歯を支える顎の骨)に最も影響を与えます。炎症によって歯槽骨が溶かされ、歯が前後左右に揺れるようになります。

歯周病の進行によって歯茎の位置が下がり、歯の象牙質が露出することで、知覚過敏症状がひどくなる場合があります。

歯槽骨が溶けることで歯が動き、全体的な歯並びも悪化する場合があります。歯もグラグラしているので、硬い食品を食べるのは困難になります。

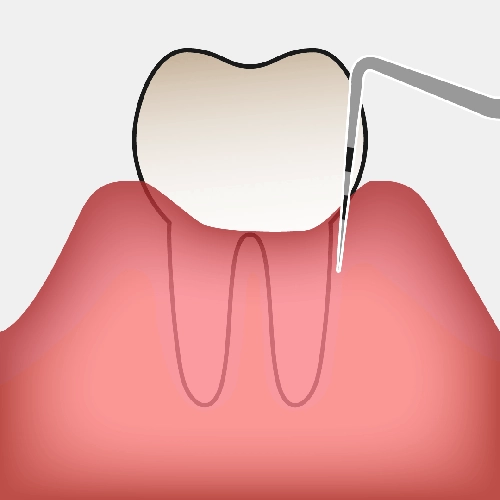

歯茎の溝(歯周ポケット)の深さや出血の有無をチェックすることで、口腔内の状態を把握します。健康な状態の深さは3mm以下で出血も無いため、それ以上の深さがある歯は歯周病が進行している可能性が高いです。

歯周病の進行を止めたり改善するためには、的確なブラッシングが欠かせません。個人の歯の状態に合わせてブラッシング方法を指導します。

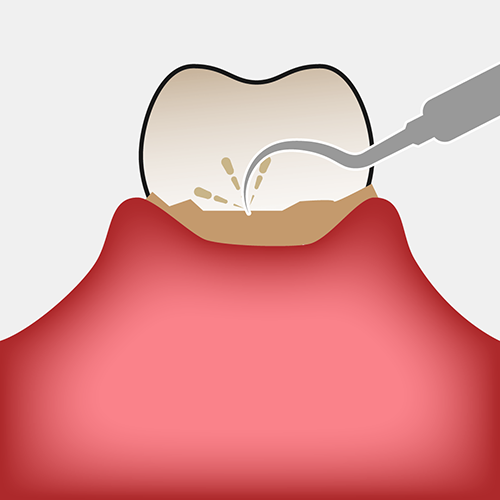

歯に付着した歯垢や歯石をスケーラーという器具で除去します。歯に着色汚れがある場合も、この段階である程度改善できます。スケーリングをして歯石を減らしていくことが、歯周病の改善につながります。

患者様の唾液を採取し、顕微鏡で細菌の種類や量を確認します。根本的な症状の改善には、菌の総量を減らしていく必要があるため、どのような菌が存在するのかを確認して治療方法を考えていきます。

目視できず清掃も難しい歯茎よりも下に付着した歯石を除去し、歯の根っこの表面をなめらかにして歯石の再付着を防止します。

上記の治療を行ってもなお症状の改善が認められない場合は、見えない部分の歯石がある可能性が高いです。そういった場合は歯科医師によって歯肉を切開して、歯の表面を目視しながら歯石を取る歯周外科によって治療を進めます。

歯周病の改善には日々のブラッシングが欠かせません。歯科医院での治療で歯石を取り除いても、清掃が疎かにして症状が改善することはありません。

歯磨きやフロスの使用によって、歯垢を溜めない環境と習慣を作ることが、歯周病治療の第一歩です。

重度に歯周病が進行した歯は大きく揺れ、保存することが難しい場合もあります。そのような場合、抜歯した方が良い場合も少なくありません。

また、他の歯の改善のために戦略的抜歯が必要になることもあるため、重度の症状においては絶対に全ての歯が残せる訳ではないことをご了承ください。

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。

歯科医師 内藤 詩

| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 診療開始 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |

| 診療終了 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |

診療情報

休診日:日曜・祝日

※日曜・祝日診療は下記診療カレンダーをご覧下さい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

休診日

日曜・祝日診療

13時迄

他のエリアでもアップル歯科の治療を受けられます